SDGsという言葉を耳にしたことがあるでしょうか。

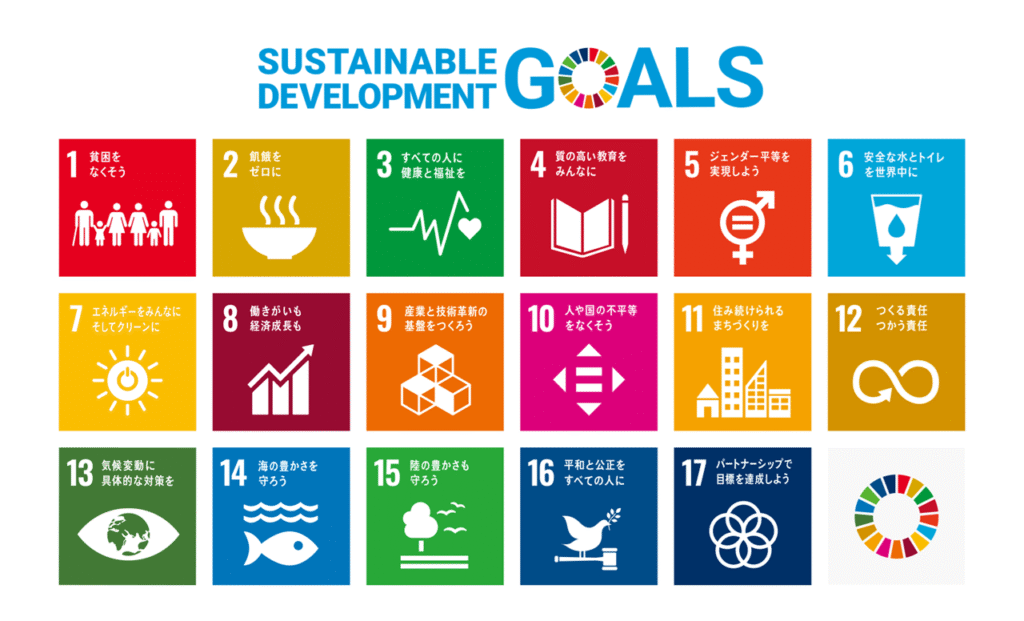

SDGsとは「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略で、2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。

区役所に行けば、そのスローガンを目にすることも多いと思います

私はその中でも特に

11番:住み続けられるまちづくりを

15番:陸の豊かさも守ろう

この2つを合わせた「人と自然の調和」を目指して活動しています。

SDGsの17の目標:

- 貧困をなくそう

- 飢餓をゼロに

- すべての人に健康と福祉を

- 質の高い教育をみんなに

- ジェンダー平等を実現しよう

- 安全な水とトイレを世界中に

- エネルギーをみんなに。そしてクリーンに

- 働きがいも経済成長も

- 産業と技術革新の基盤をつくろう

- 人や国の不平等をなくそう

- 住み続けられるまちづくりを

- つくる責任 つかう責任

- 気候変動に具体的な対策を

- 海の豊かさを守ろう

- 陸の豊かさも守ろう

- 平和と公正をすべての人に

- パートナーシップで目標を達成しよう

しかしSDGsの目標自体は立派であるものの、誰がどう評価するのか

その基準や仕組みは語られていません。

日本は2006年に「持続可能な社会の実現」を閣議決定しましたが

2025年の今、果たして何か大きく変わったでしょうか。

私は断言します。ほとんど変わっていないと。

公園での活動を通じて、その理由を日々痛感しています。

私は区の担当者から

「近隣住民に迷惑にならないよう十分配慮を」

「ボランティアの枠を超えないように」

との意向を受けています。

しかし、何が迷惑になるのか?具体的な線引きはなく、手探りで活動を進めてきました。

私が信じてきたのは、区民の満足度を上げることこそが、公園の未来を作り、人と自然の調和を生み、持続可能な社会につながるということです。

では、なぜSDGsや持続可能な社会の目標は進まないのか?

私はこう考えます。

👉 「見えない価値の創出」こそが持続可能な社会の本質であり、今の社会はすぐに目に見える価値ばかりを求めてしまっているからです。

短期的な成果に価値を置く仕組みでは、長期的な持続可能性は実現できません。

江戸川区も同じ課題を抱えています。

過去に公園を整備し、区民の満足度を上げようとしてきましたが

その維持管理には多くのコストがかかるようになりました。

そして、苦情が入れば業者に剪定を依頼し

見た目だけを整える剪定が繰り返され、負のループに陥っています。

樹木は急激に枝や葉を失えば、焦って徒長枝を伸ばします。

徒長枝とは、幹や太い枝から上に向かって勢いよく不自然に伸びる枝のことで

樹形を乱し、花芽をつけにくくなり、さらに剪定が必要になります。

その結果、剪定が剪定を呼び、負のループが続いていくのです。

こうしたことの積み重ねが、松島もみじ広場であり、テイカカズラの姿です。

「伸びたら切る」「クレームがあったら切る」――その繰り返しが

誰も寄り付かない場所を作ってしまったのです。

それでも、近隣の方からは「綺麗になった」「ありがとう」と声をかけていただくことがあります。

その声こそが、見えない価値の評価だと私は思っています。

ただ、その声は区の担当者には届きません。

私はまだ道半ばです。

本当の価値とは何か、人と自然の調和とは何か、自問自答しながら水やりを続けています。

公園の管理は江戸川区「水とみどりの課」が担当です。

私は非公式の個人の立場として活動しており

公式の問い合わせ先は江戸川区のホームページをぜひご参照ください。

👉 江戸川区公式ホームページ

https://www.city.edogawa.tokyo.jp/e066/kuseijoho/gaiyo/soshiki/kankyo/mizutomidori.html

コメント